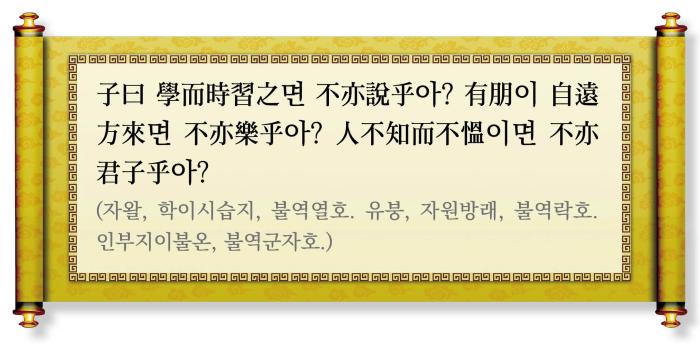

▶직역

子曰 선생님께서 말씀하셨다. “學而時習之 배워서 때마다 그것을 익히면 不亦說乎 역시 기쁘지 않겠는가? 有朋 어떤 벗이 自遠方來 먼 곳으로부터 오면 不亦樂乎 역시 즐겁지 않겠는가? 人不知而不慍 남이 나를 알아주지 않아도 성내지 않으면 不亦君子乎 역시 군자가 아니겠는가?”

ㅇ子曰: 선생님께서 말씀하시다

子: 선생님. 남자의 미칭 또는 학덕(學德)이 높은 사람에 대한 경칭. 성 뒤에 붙여 쓰기도 하고 단독으로 쓰기도 한다. 여기서는 제자들이 스승인 공자(孔子, 551~479 B.C.)를 지칭한 것이므로 ‘선생님’의 뜻이 됨. <논어>에서 ‘子曰~’의 ‘子’는 모두 공자를 지칭한다.

ㅇ學而時習之: 배워서 때마다 그것을 익히다

△而: 순접(順接) 관계를 나타내는 접속사로 ‘~하여서’로 새긴다. △時: 부사로 ‘때마다’ 또는 ‘때에 맞추어’의 뜻. △之: ‘學’, 즉 ‘배운 내용’을 가리키는 지시대사(指示代詞).*

*대사(代詞): 사람이나 사물의 이름을 대신하여 나타내는 말, 즉 인칭대명사(人稱代名詞)와 지시대명사(指示代名詞)를 통틀어 ‘대명사’라고 한다. 현재 우리나라 중·고등학교 한문 교육과정에서도 이를 ‘대명사’로 규정하고 있다. 그러나 ‘대명사’라고 하게 되면 사람이나 사물, 장소 등 명사적 성격을 지닌 것만을 대신하는 것으로 제한되게 된다. 이에 한문의 특성상 명사적 성격을 지닌 것뿐만 아니라, 사람이나 사물의 상태나 동작 등 형용사적 성격을 지닌 것과 부사적 성격을 지닌 것까지도 함께 대신하는 기능을 담당하는 품사를 둘 필요에 의해 생겨난 말이 ‘대사’이다. 필자도 여기서 이를 ‘대사’로 칭하기로 한다.

ㅇ不亦說乎: 역시 기쁘지 아니한가?

△不亦~乎: 반문(反問)을 나타내며, ‘~’이 용언일 경우에는 ‘역시 ~하지 아니한가?’, ‘~’이 체언일 경우에는 ‘역시 ~이 아닌가?’로 새긴다. △說[열]: 형용사로 ‘기쁘다’의 뜻. ‘悅’과 같다. △乎: 의문의 어기를 나타내는 어기조사(語氣助詞).

ㅇ有朋自遠方來: 어떤 벗이 먼 곳으로부터 오다

△有: 불특정의 사람을 가리키는 지시대사로 ‘어떤’, ‘어느’. △自: 기점(起點)을 나타내는 개사(介詞)로 ‘~으로부터’.

ㅇ人不知而不慍: 남이 알아주지 않아도 성내지 않다

△人: 남. 다른 사람. △而: 역접(逆接) 관계를 나타내는 접속사로 ‘~하여도’.

ㅇ不亦君子乎: 역시 군자가 아니겠는가?

△君子: 원래 춘추시대 귀족에 대한 통칭으로 당시 통치 계급을 가리키는 말이었으나 공자 시대 이후로는 ‘도덕과 수양을 두루 갖춘 사람’이라는 뜻으로도 사용하게 되었다.

|

| 공자(사진 출처: Pixabay) |